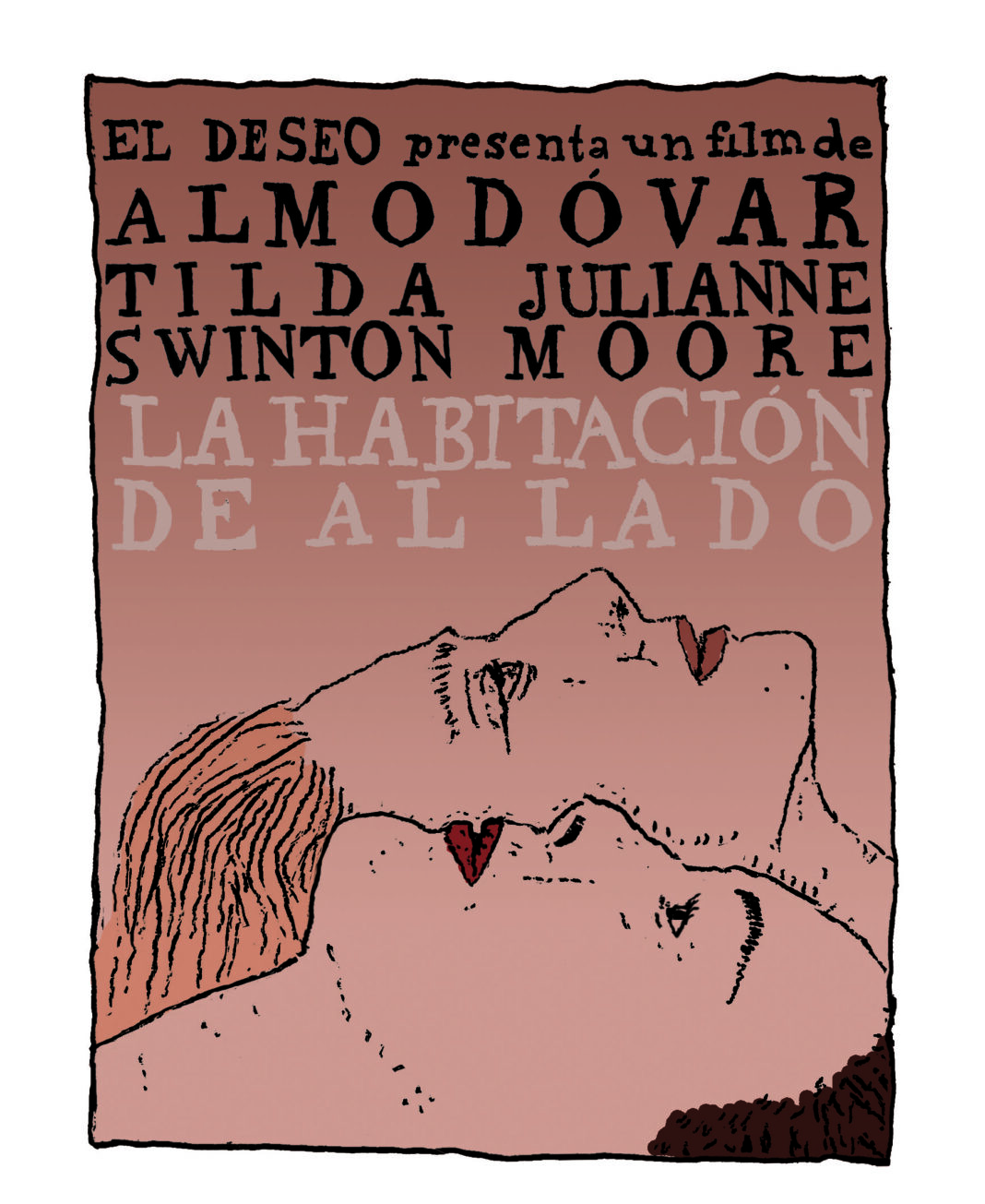

Un parcours à travers la notion d’amitié dans deux perles de la cinématographie mondiale, sorties à vingt-neuf ans d’écart : «La Cérémonie» (1995) –de Claude Chabrol– et «La Chambre d’à côté» (2024) –de Pedro Almodóvar–.

Confrérie où habite le secret. À l’écran, deux paires d’amies qui resteront à jamais dans la mémoire du cinéma de tous les temps : Jeanne et Sophie, les filles de Chabrol dans «La Cérémonie», contre Ingrid et Martha, celles d’Almodóvar dans «La Chambre d’à côté». À quel point l’idée et la mise en scène de l’amitié entre femmes sont-elles proches sous le regard du cinéma français des années 90 et du castillan Pedro Almodóvar, qui compose une fresque minimaliste dans son premier film en anglais ? Le contexte change mais pas la manière d’exécuter une mission interdite –tuer ou se donner la mort– : toujours entre complices dans l’art d’éviter une forme de domination supérieure.

Les premières –les pionnières– sont la rousse et la cuivrée les plus importantes et mystérieuses (avec Catherine Deneuve) du cinéma français du dernier siècle et demi. Sophie (Sandrine Bonnaire) est l’héritière de la figure de Séverine (la femme duelle de Luis Buñuel, dans «Belle de Jour», 1967) : dans «La Cérémonie», on la nomme dans l’un des programmes que regarde, fascinée, Sophie, la bonne d’une famille bourgeoise d’un village de province, représentée par l’actrice fétiche d’Agnès Varda, aimantée par cette capacité d’évader le calvaire domestique.

Pour tuer –selon ce que dicte «La Cérémonie»– ou pour mourir –par euthanasie face à un cancer en phase terminale, dans «La Chambre d’à côté»– il est fondamental que soit l’autre. Celle qui rend l’acte possible : l’amie est celle qui donne du courage ; aide à construire un monde à part, un langage propre, des rires qui tiennent dans le cadre peu propice d’un adieu brutal ; mais avant tout, elles construisent à deux –comme cela se passait aussi dans Thelma & Louise, de Ridley Scott, en dehors du continent européen– une résistance à l’homme ou à l’institution familiale traditionnelle à travers l’amour de leur projet de rébellion.

Contre qui ou quoi résistent-elles ?

Jeanne et Sophie sont «le nouveau qui ne finit pas de naître». Jeanne est hors d’elle dans sa fascination/haine envers la famille bourgeoise. Devenue amie, elle parvient à ce que le bourdonnement persistant de sa prédication convainque Sophie («la domestique» nouvellement arrivée au village) de la vilenie dissimulée dans un protocole de commandement (celui de «la patronne») qui se base sur sa capacité à dominer et humilier sa cohabitante subalterne. Le film sera, sur ce point, l’histoire d’une rébellion personnelle assistée : l’amie est celle qui murmure continuellement sur l’iniquité du lien avec sa dominatrice.

L’analphabète (le personnage de Sandrine Bonnaire) souffre du manque de langage écrit comme emblème d’immobilité sociale et de sa dépendance à un autre puissant supérieur ; alors, l’amie (Huppert) la conduit vers le ressentiment ; ensemble elles accumulent puis commentent les détails de la vie intime de la famille bourgeoise. Leur donner la mort sera l’outil de libération de Sophie. De la main de son amie –qui travaille comme employée de la Poste du village, et que l’on suppose violer la correspondance de la famille–, elle gagnera en élan et se détachera de sa honte originelle.

Les filles de Chabrol sont soudain démasquées : leur force est réactive ; elles sont pure opposition vibrant dans un hiatus d’amour fou pulsionnel, force de choc contre la bourgeoisie et le christianisme qui finalement (attention : spoiler) donneront la mort à Huppert dans son choc avec le véhicule du prêtre du village.

Huppert avait laissé seule dans le manoir avec les corps fraîchement massacrés Bonnaire, et celle-ci serait bientôt trouvée en flagrant délit, démontrant que, dans les deux films, tuer ou mourir se construit à deux mais se résout à titre personnel.

Problématiques d’État

Arrivés à «La Chambre…», finis les grands récits : la lutte des classes, ni la domination religieuse, ni l’inaccessibilité à l’éducation et à la culture. Sophie a tout de la subalterne et elle ne sait pas lire. Almodóvar, là où Chabrol avait installé la bataille des classes sociales, incarne une résistance secrète à travers le retrait individuel et le travail d’acceptation. La force ici est proactive et fait référence à la défense du droit de se donner la mort face –par exemple– à un cancer en phase terminale.

La lutte de Martha (Swinton) est une dernière démonstration d’auto-contrôle qui prétend à un mois glorieux dans la nature, en bonne compagnie, dans le cadre d’une infrastructure monumentale qui permette de prendre sa revanche sur le passé. Elle aussi est confrontée à une domination : l’oppresseur, dans ce cas, c’est la Médecine, avec la Santé publique et le pouvoir de Police, regroupés dans la défense d’un ordre constitué. Face à la Loi, Martha et Ingrid (Julianne Moore) construisent une sortie proactive, en dehors du cadre légal, dans un purgatoire choisi.

Quelques comptes comme celui de Martha avec sa fille se soldent trop tard et ce sera l’amie, qui fait preuve de la façon dont se développent ces amitiés de toute une vie qui résistent à la distance et à l’absence, qui continuera le lien maternel-filial perdu. Elle sera une représentante ou déléguée qui à son tour aspirait à un lien durable et soutenable pour elle-même.

De signe contraire au film d’Almodóvar, «La Cérémonie» les trouve, non pas gardant un secret partagé –comme dans son film frère– mais échangeant des secrets apportés d’autres vies vécues en une seule : elles ne sont pas pur début comme Swinton-Moore ; elles viennent d’avoir violenté la Loi, donnant la mort au père et au fils, au Patriarcat anticipé dans cette fable qui requiert, à son tour, un autre type d’interprétation : un expressionnisme de regards intensément mystérieux qui peut sembler démodé, mais qui est extrêmement efficace dans une narration faite à base de symboles.

En revanche, quand nous trouvons Moore-Swinton, l’Histoire «est terminée» (dixit Fukuyama) : il n’y a plus de collectifs ni de classes à affronter mais l’enjeu consiste à se refonder et continuer à ajouter des droits individuels ; gagner le ciel à travers l’art ; faire des actrices un conduit quasi invisible qui permette de prodiguer la couleur et la forme d’un coucher de soleil enneigé ou une couverture d’un livre chéri qui amènent Martha à dire : «Rien que pour cette image, cela vaudrait la peine de continuer à vivre».

Comme son antécesseur dans l’art de tuer ou mourir entre amies, Sophie (Bonnaire) n’est touchée ni par la morale, ni par la Loi ni par les Bonnes Mœurs : l’amitié entre femmes rend plus puissante encore sa «folie», prise comme une sortie du réel et du quotidien : elle décolle les pieds de la Terre, rêve et concrétise, sans que comptent les effets ni les conséquences d’un acte créatif audacieux autour de l’amour et de la mort.